社科学部“新星讲坛”学术专题报告之五――宗教不安定因素及其对策研究

编辑:admin 发布时间:2010年06月10日 访问次数:3843

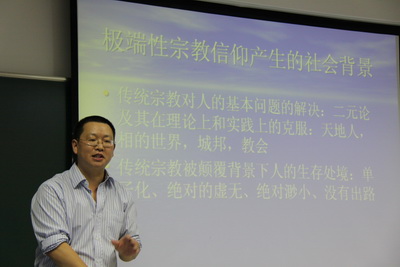

6月9日晚,思想政治理论教学科研部张新樟副教授以尼采的《孤独之歌》开场,就“宗教不安定因素及其对策研究”为到场的青年师生作了一场精彩的学术报告。思想政治理论教学科研部副主任马建青教授主持本次活动。

马建青教授首先介绍张新樟副教授的专业背景和赴德国锡根大学的合作研究经历。张老师曾留学加拿大英属哥仑比亚大学,并受“新星”计划派遣在德国锡根大学师从德国启示论研究权威凯劳斯·丰通教授合作研究两年,主要从事以古代诺斯替主义为核心的古地中海文化圈心身疾患治疗学研究和以现代政治的诺斯替主义为核心的沃格林政治哲学、政治与宗教之关系以及国际政治中的宗教研究。随后,马老师简要介绍了张新樟老师此次报告的主要内容及研究意义,并希望青年师生能积极地与张老师展开交流探讨!

目前,我国处在急剧变化的社会转型期,许多社会问题和重大社会突发事件的背后都潜伏着与人生意义、价值理想和信仰相关的精神问题,在特定的宗教文化传统的影响下,有可能产生影响到社会和谐的极端化信仰。故本次报告中,张老师主要围绕全球宗教复兴背景、宗教现实问题研究涉及的主要理论问题、极端性宗教信仰的思想与心理机制以及从宗教组织自身与政府管理部门层面应对宗教现实问题的对策四个方面展开探讨。并结合我国当前实际情况,着重分析了极端性宗教信仰的产生机制和应对措施。

针对极端性宗教信仰,张老师首先介绍了诺斯替主义和启示论思想的概念,指出当垂直、内在的诺斯替主义转变为水平、外在的启示论思想时,极端性宗教信仰便有可能产生。传统的诺斯替主义者大多具有二元论体验,对自身的道德境界怀有谦卑感,其对恶的斗争、对拯救的追求是发生在个体的灵魂层面,因而其表现主要为离尘去世的个人修行或隐修团体。而有启示论体验的人常常认为当前的世界是神圣与邪恶在社会层面或时间层面形成敌对,故启示论体验者常有强烈的使命感与拯救意识,主要表现为试图积极地通过个人或团体行动推进危机局势,造就旧世界的终结,新世界的诞生。随后,张老师通过对几个极端性宗教信仰导致暴力的经典案例进行分析,揭示了启示论的危险性。

针对宗教组织自身与政府管理部门应对宗教现实问题的对策,张老师建议宗教组织自身应通过寻求灵修的正道,促进宗教间的切磋交流上面预防极端性宗教信仰的产生;而政府管理部门应健全法律、宗教自由,促进企业单位、各类协会等替代性宗教形式的发展,健全社会福利保障体系从而从根本上消除极端性信仰产生的根源:社会化大分工下个体单子化导致的绝对渺小和无价值感。

报告的最后,张老师和大家分享了其在德国期间的生活照片。随着屏幕上变幻着的朴实静谧的德国风光,张老师穿插介绍了德国的福利制度、农村的集体所有制和射手协会等情况,使在场师生身临其境地获得了一次和谐安宁的幸福体验。

整场报告会既有纯粹严谨的学术研究,又有轻松开放的现实问题探讨,来自思政、法律、历史、经济、管理等专业的师生与张新樟老师一道,就当前社会的现实问题发表不同观点。在近一个小时的热烈讨论交流后,本次报告不得不因持续时间过长而宣布结束,但由报告引发的对宗教与民族、宗教间的融合和社会信仰重建等问题的思考与探讨将在青年师生间继续。